不过,也许是笔者阅读量有待提高的缘故,在古代笔记中,把乌鸦及其叫声视为“凶兆”的记载在清代以前非常少,几乎可以用“寥寥无几”来形容,比如“吴中诗冠”徐祯卿在《异林》中写弘治年间,“武昌城中,飞鸦衔一囊”,当地人不知道囊里装的是什么,想来必定是仙物,便竞相逐之,飞鸦张嘴把囊丢了下来,人们打开一看,里面装着五枚火石,结果当年在湖北发生了五起火灾:武昌三起,汉阳一起,黄州一起。

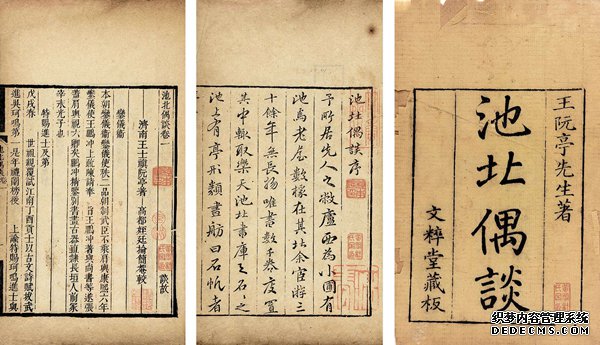

《池北偶谈》

很快,乌鸦们散去,天色放亮,樵夫往前走了没多久,“遥见林深,隐隐有人”。樵夫觉得奇怪,这清晨甫至,山野之中怎么会有人呢,怕不是山贼吧?他藏在丛木间慢慢地窥探,见两个男子正对坐在一块大石头上聊天,一个人穿着红色的衣服,另外一个人穿着黑色的衣服,两个人都戴着高高的帽子,面目狰狞。红衣男子说:“鱼生泽国,在水中自由自在地游来游去,又不干咱们的事,你何必要捕而食之?分明是你天性残暴,喜欢杀生。我和你就不一样了,我性不妄杀,所以只扒开树皮寻找里面的虫子吃(惟裂树而取其蠹),既能填饱肚子,又能杀死害虫,这就叫求食而不伤于仁,比你强多了。”黑衣男子笑道:“天下的虫子,要是说起来可就多了去了,天牛毛虫,木之蠹也,蝼蛄蚯蚓,土之蠹也,鲨头鳄齿,水之蠹也,灰石生蝇,火之蠹也,还有虫生釜底,蚁能食镪,金之蠹也。而人体内也有很多虫子,比如蛔虫什么的,都能吃人脏腑,至于危害国家的蠹虫就更多了,猾胥蠹民,愎将蠹兵,佞臣蠹主,这些都是蠹虫中的蠹虫,而你只吃树上的蠹虫,还敢吹牛说什么‘我杀害虫’,岂不可笑?!”红衣男子听完这番话,恼羞成怒,“伸臂奋袖,御风而去”,黑衣男子一笑,也跟在他后面乘风远去。

《万历野获编》

先说“凶”的一面。早在西汉时,以研究《易经》而知名的学者焦延寿就曾指出“城上有乌,自名破家”和“乌鸣庭中,以戒凶灾”,而明代学者周履靖在《占验录》中更是将乌鸦啼叫的时辰所对应的征兆加以详述:“乌鸦早鸣,主火光之灾;中时,有小喜……鸦鸣大概主喜少,忧多。”《万历野获编》里记湖州太守陈经济“酷恶鸦声”,只要听见乌鸦叫,就把手下的衙役胖揍一顿,结果得了个“陈老鸦”的绰号,可见当时的官场亦有种种“忌讳”,乌鸦即是其中之一。

古代笔记中的乌鸦除了征兆作用之外,本身也常常以一种“神物”出现,只是这种乌鸦可能“五颜六色”。

乾隆癸卯年春天,那只乌鸦突然啼叫不止,当年沈起凤的弟弟乡试高中,沈起凤在庭院里设下几案,上面摆满食物,对树顶上的乌鸦说:“我已经连续五次参加进士考试不中,从此决心不再投身科举,自今以后,无复相烦。祈祷你能保佑我的弟弟能博取功名,这些美食当供你养精蓄锐,努力作凤凰鸣也。”

还有红鸦。晚清学者毛祥麟在笔记《墨余录》里写过一个名叫“鸦岭”的地方。临沂有个樵夫,进山砍柴,“风雨骤至,日色顿暝”,他奔走了一会儿,实在看不清山路,只好躲在山崖下面避雨,但直到天彻底黑了下来,雨仍不止,他只好在原地坐下等待天亮。“久之雨罢,东方微白”,他正要起身下山,却听到天上鸦声乱噪,呕轧不息,放眼望去,“鸦军”在头顶盘旋不散,宛如黑云一般。

但是近些年,情况却发生了变化,在影视界大红大紫、如日中天的却是一群脸嫩得能捏出水儿的面孔,说起他们唱的歌,没几首好听的,说起他们演的剧,一个比一个烂,但说起他们获得的奖项和人气,恐怕是令老一辈表演艺术家目瞪口呆、叹为观止的,此外还值得一提的是,他们中的相当一部分人称得上“劣迹斑斑”:吸毒、劈腿、逃税、抹黑对手、演戏抠图……最近还有一位把日本女友打成猪头的——在笔者从小受到的教育中,打女人的男人是最孬种的,而此明星的粉丝居然还给他找出各种可以谅解的借口,也算一奇。

这番话,固然可以看做兄长对弟弟的祝福和期盼,也不难从中品出对个人功名之路的绝望和辛酸。

《谐铎》

老话讲“台上十分钟,台下十年功”,一个优秀演员的养成,不仅要靠对表演艺术不懈的琢磨与钻研,还要靠时间的累积和对时机的把握,一个“熬”字,不是虚度时光,而是在岁月的长河里打磨掉“贼光”,洗净了铅华,从而真正地脱璞成玉。我们所熟悉的李雪健、陈宝国,还有不久前去世的朱旭先生,都是这一类艺术家的杰出典范。

这一年的冬天,暴风雪将鸦巢从树顶吹下,那只乌鸦“折其左翼而毙”。不久之后,弟弟考中进士得归,“百千乌鹊,噪集盈门”,面对这些专门在喜庆时分送上门来讨主人欢心的喜鹊,沈起凤却特别怀念那只已经死去的乌鸦,暗中垂泪,欷歔累日:“盖鹊但知因人成事,而鸦实能识人于未遇时也。爰志之,以告世之恶鸦而好鹊者。”在这一番感慨里,谁又能说没有沈起凤对自身坎坷命运的喟叹呢?一个人默默地付出了远远超过其他人的努力,却始终得不到回报,反而遭遇世人的冷嘲或白眼,就像那只在树顶搭窝的乌鸦,“迎日而立,刷项梳翎”,只剩下远离尘世的孤傲了吧!

《坚瓠集》

二、孤鸦:“鸦实能识人于未遇时也”

一、飞鸦:五枚火石与五起火灾

《墨余录》

比如白鸦。《太平御览》中写介子推藏在介休的绵山里躲避晋文公的寻找时,“晋文公焚林以求之,火烈巨举”,接下来的情况并非介子推被烧死,而是从天而降了数万只白鸦,“绕烟而噪,扇灭其焰,子推得不死”。假如这是真的,等于从根本上推翻了寒食节存在的意义,所以只能姑妄听之了。

恰好读《坚瓠集》,见宋代武将杜大中之事,杜大中出身行伍,一辈子戎马生涯练就出了铁石心肠,“与物无情”,以至于被人称呼为“杜大虫”,治家亦行军法,老婆犯了过失也要挨军棍责打。他有一爱妾,才色俱佳,常为其起草文件。有一天杜大中午睡,这小妾见书桌上摆着新购来的纸笔,便写了一阕寄临江仙,其中有“彩凤随鸦”之语,大意与“一朵鲜花插在牛粪上”相仿。杜大中醒来一看,勃然大怒,一边骂着“今天老子就来个乌鸦打凤凰”,一边对着小妾劈面便是一巴掌,力气用得大了些,竟将其颈骨打折,倒地而亡。