对历史的描述,既应有微言大义的宏观叙述,也应有见微知著微观刻画。离开金戈铁马的沙场,我们不妨来看一看,一个“铁浮图”的具体装备是怎样的。

顺昌之战宋军得胜后,一名被南宋朝廷派往顺昌作通判的官员汪若海姗姗来迟,硝烟散尽才抵达顺昌的汪通判,还是给朝廷写了一篇“札子”作为官方报告“聊述顺昌之战胜”。虽然没有像杨汝翼一样亲历战斗,但汪通判“躬往战地,或访亲身临战之人,或质被掳得脱之士”,反倒得到了关于铁浮图更为详尽的资料。

综上所述,亲历战阵的杨汝翼对铁浮图的记载中,近强调了铁浮图披重甲的特征,并没有经典的“三马相连”,反倒是战后才到的汪若海首创了这样的描述。而到了岳珂著书时,汪若海笔下显然是不同兵种的“铁浮图”和“拐子马”竟合二为一。不得不说,历史的真相实在是扑朔迷离。但综合不同的历史记载,我们至少可以明确,“铁浮图”是金军中人马皆披重甲的精锐重骑兵,至于具体的战斗形式,仍有待考证。

两宋时,扎甲工艺十分发达。当时的扎甲一般为前开样式,边沿以锦缎包边,穿着时,先内穿一层皮质或绢布坎肩,而后披挂身甲,在两肩用吊带连接承重,披膊也为坎肩样式,再在胸腹部位以束腰将身甲扎紧。最重要的头部更是有全方位防护,进可露出双眼,可谓密不透风。

建立金国的女真人原本受到辽国的压制,并没有自己传统的甲胄,建国之初全靠缴获辽国甲胄来使用。而辽国自檀渊之盟后,一直以“北朝”自居,从律令典章到衣冠礼仪都全面汉化,甲胄当然也不例外,因此辽国甲胄颇有晚唐五代遗风。金国灭辽之后,也继承了辽国的甲胄风格,从现有资料尤其是绘画上来看,金国甲胄其实与宋军并无太大差别。

连环画中多马相连的铁浮图形象“骑射乃满洲根本”,出身渔猎民族、祖先以弓马娴熟而入主中原的乾隆所提出的质疑,不无道理。自古以来,骑兵现对于步卒最显著的优势就是其极高的机动灵活性,倘若三匹驮着重甲骑士的马连在一起,固然增强了冲击力,但却横生弊端,正如岳珂所述,“一马偾,二马皆不能行,坐而待毙。”乾隆认为,金兀术作为熟悉骑兵战法者,怎么会做出这种作茧自缚的事呢?此外,乾隆还本着严谨的学术精神,指出有关记载是孤证不立。

今天,人们依然怀念这些体现着刚强之美的甲胄,许多甲胄爱好者也纷纷根据史料记载,发挥合理想象,制造出属于自己的铁浮图。当年叱咤风云的铁浮图,如今已经失去了实战价值,仅存尚武精神。

那么,我们就来看看对于铁浮图最早的记载究竟是怎样的。

其实,历史上不乏岳珂的质疑者。女真人的后裔,清高宗“乾隆爷”在盖章爱好之余也勤于思考,他读到岳飞大破铁浮图的内容时,就在《御批通鉴辑览》留下了如下的御批:“北人使马,惟以控纵便捷为主。若三马联络,马力既有参差,势必此前彼却;而三人相连,或勇怯不齐,勇者且为怯者所累,此理之易明者。拐子马之说,《金史》本纪、兵志及乌珠(兀术)等传皆不载,惟见于《宋史》岳飞、刘锜传,本不足为确据。况乌珠(兀术)战阵素娴,必知得进则进,得退则退之道,岂肯羁绊己马以受制于人?”

这段记载中有些词句需要稍作解释。金兀术手下的“扢叉千户”即侍卫亲军,而“河北签军”则是金人在汉地强征的“伪军”。在杨汝翼笔下,铁浮图便是金兀术手下披重甲的亲军骑兵,而“拐子马”则是私通南宋官军的无斗志“伪军”口中金军善战的部队,并无过多解释。

在中国民间的传统认知中,岳飞作为名将的地位,可谓是仅次于武圣关羽了。在以《说岳》为代表的文艺作品中,岳飞的宿敌是金国大将完颜宗弼,人们更加耳熟能详的名字则是“四太子金兀术”。

民间对于铁浮图和拐子马的认知,基本都是基于一本书中的描述。那就是岳飞的孙子岳珂所著的《鄂国金佗稡编》中的《鄂王行实编年》。其中写道:“初,兀术有劲军,皆重铠,贯以韦索,凡三人为联,号‘拐子马’,又号‘铁浮图’,堵墙而进,无限元宝网页游戏私服,官军不能当,所至屡胜。是战也,以万五千骑来,诸将惧,先臣笑曰:“易耳!”乃命步人以麻札刀入阵,勿仰视,第斫马足。‘拐子马’既相联合,一马偾,二马皆不能行,坐而待毙。”

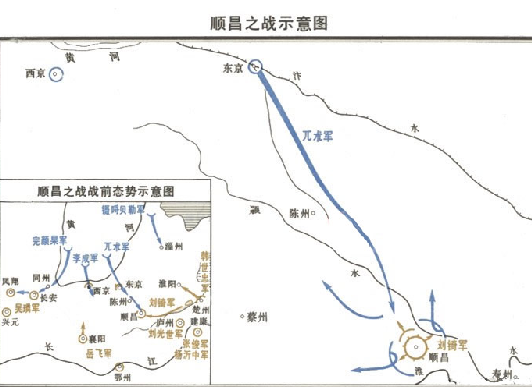

宋金战争中最早有关“铁浮图”的记载,是郾城大捷之前两个月,由刘琦指挥的顺昌之战。在这次战斗中,一位目睹了战斗全过程的文人杨汝翼,写下了一篇战地记者的纪实文学作品——《顺昌战胜破贼录》,其中第一次记载了宋人眼中的“铁浮图”和“拐子马”:“四太子披白袍,甲马,往来指呼,以渠自将牙兵三千策应,皆重铠全装。虏号铁浮图,又号扢叉千户。其精锐特甚。……有河北签军告官军曰:“我辈元是左护军,本无斗志。所可杀者,止是两拐子马。”

自诩精通马上功夫的乾隆帝 铁浮图复原图