4月10日,秦玉馥和弟弟终于被转进了SA R S病房,但为时已晚,就在这一天,急诊科留观室的4位护士同时发烧倒下,人民医院迎来了第一次大规模感染。很快,SA RS病房又有6位护士发烧感染。

每个月来这里,她会特意绕过北门的急诊楼,入东门直接上二楼取药,然后匆匆离去,10年来几乎没再踏入过急诊科。当年,那里是北京市最重要的疫源地,医院近一半的科室被感染。

4月17日中午,人民医院的一位工作人员来到吴如欣病床前动员转院。“现在可以转到专门医治肺病的胸科医院了!”她知道北京胸科医院的医疗等级远不及北京人民医院的三甲等级,“然而不去北京胸科医院又能去哪儿呢”?

4月10日吴如欣戴了两个口罩去人民医院。医生让她拍了一个X光片,验了一下血项,白血球8000在正常值范围内,诊断只是普通感冒。第二天她又去人民医院拍了一个片子,白血球4000依然在正常值,依然不咳嗽,但她预感不妙。4月14日再照片子,“肺部侵润由虚到实,有钱币大小的一块儿阴影”,身体已经虚弱到走路喘气都困难了,“像穿着厚重的太空服步履维艰”。但她还是没有被诊断为SA RS,每天还能够回家。

天井病房关闭之后,人民医院并没有被允许停诊SA R S。4月19日一早,该院的发烧门诊开张,第一天就来了近80位病人,第二天又来了170多人。门诊就5张床和不到10把椅子,汹涌而来的病人很快就把门诊的地上也坐满了。

4月8日,秦玉馥的弟弟也来到人民医院就诊,也被确诊为SA R S。医院希望将他们转院但转不出去,只能在24小时内紧急开辟隔离病房。4月9日,他们花了22个小时,把原本要在当年9月拆掉盖新楼的一个洗衣房改造成有7张床位的一号SA R S病房,各科室抽调医护人员进入。

这年2月,因为“病人多,能学到东西”,选择到人民医院急诊科当实习医生的武震,遇到了5年从业经历中最棘手的问题———确诊SA R S。每年冬春换季时发热病人都会增多,所以她当时并未觉得人民医院的情况很反常。SA R S感染者初期症状和病毒性肺炎很相似,“单凭胸片和血相常常看不出来,但前者肺部感染的速度极快,血相低于4000,血液中能查找到抗体就可以确诊”。但当时人民医院做不了血液中的SA R S抗体检验。

坚守岗位的许瑞芹感觉到医院的防护装备出现紧缺,口罩没有新的换,“用医院的大蒸锅自己蒸煮消毒循环用”,防护眼镜也得轮着用。满楼的医护人员穿的都是手术室里的那种一次性蓝色隔离衣,薄薄一层,到病房里才换三层隔离衣。

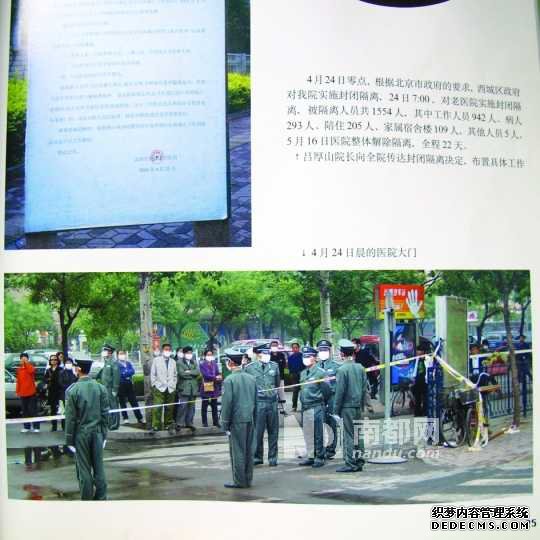

封院

据后来的报道,SA R S期间,人民医院确诊的医护人员感染者共有93名,其中急诊科62人中就有24人感染,两人殉职。

10年前的伤口仍隐隐作痛,医院和许瑞芹似乎都还很难释怀。医院回避着记者,许瑞芹多年的心病变成一句,“这场灾难,后果为什么要让我们承担?”

“那个”

北大人民医院地处西直门立交桥西南角,“在北京三甲医院中面积最小,患者就诊的密度很大”。中国疾病预防控制中心流行病首席科学家曾光当时查看时,,就觉得该院收治传染病人在空间上“没有开拓余地”。

她在急诊室通道东头输着液,等着转院通知,谁知输液时再一次昏睡过去。等她傍晚四五点醒来,急诊科的东西通道里已经没有人了。她看到有病人带着物品在南北通道走动,“别是转院了吧”?到北门外一看,十几辆救护车已经上满了人。

这天晚上回家她就开始发烧了。在医院时出于医生的本能希望见到SA R S病人,“现在自己见到自己了”,她后来自嘲。发病后武震回到所在的花乡医院隔离,再辗转731医院、长辛店医院治疗。陈世轩后来也发病在人民医院治疗。

10年前的入春,每一天回忆起来都格外清晰。那时有轻度洁癖的吴如欣绷紧了神经搜集各地SA R S疫情的信息,提前为她的生活做了看似彻底的防护。她从1月就开始戴口罩、不坐公交车、暂停了保险公司的兼职工作、不再为撰写文章去图书馆借还书籍,还去超市买了黄豆、绿豆、海带、粉条、盐、卫生纸等够半年用的物品,抢购了清开灵、板蓝根和口罩,甚至为自己和家人都提高了住院保险的额度。

3月8日,许瑞芹从北京昌平坐了两个小时的公交车去西直门的北大人民医院取药。她是S A R S后遗症患者,也是10年前人民医院急诊科护工的管理员。

4月13日中国C D C的曾光接到当时的卫生部部长张文康的通知加入国务院非典防治督查组,这时如何切断传染源的公共卫生专家的声音才被政府和外界所重视。曾光在4月22日请求去北大人民医院实地查看疫情。

2003年4月24日,人民医院建院85年来第一次封院停诊。

2月28日腾讯微博组织的一场小型座谈会上,中国疾控中心流行病首席科学家曾光回顾10年前的这场悲剧,认为“公共卫生问题归根结底不是公共卫生机构的问题,最终还是政府行为的问题”。

所以除了胸片和血相,只能靠最重要的接触史来确定SA R S和疑似病例。“但一旦发生瞒诉或患者自己也不知情的时候,就很难确诊。”武震说。

4月9日建成的一号SA R S病房很快爆满,人民医院又紧急把要拆掉的锅炉房也改造成二号SA R S病房。“我们就是紧着想把病人从天井和楼道里边搬出去。”吕厚山说。4月18日,由于医务人员感染人数增多,人民医院决定把急诊科的医生值班室,改造成专门收治医务人员的SA R S病房。据人民医院内部资料,4月19日,病人不断涌来,医院决定关闭6个病房增加SA R S病房。经连夜改建,20日晚,三号SA R S病房投入使用。

在SA R S肆虐的4月5日至4月17日,人民医院急诊留观室成为了北京重要的疫源地,“天井病房”渐为人熟知。

人民医院隔离前,SARS患者和感染医护人员被转运到其他医院救治,左一为护工管理员许瑞芹。 卢广 摄

同样是4月17日,许瑞芹连续12个小时陪护病人。她顶替一个护嫂上班,本该两人倒班,但另一个护嫂到医院一看这么紧张,衣服没换就跑了。从早八点上到晚八点,许瑞芹一个人搀扶病人、帮他们换床单被罩、拍片子和送化验单。她也是学医出身,穿了十年白大褂,这时让她脱下来也有点难。

一名过来给吴如欣输液的护士轻柔地对她说:“别着急,你的病过几天就会好了。”这是她住院期间听到的唯一一句安慰的话。她没有想到,4月17日,这位叫王晶的护士就SA R S病发,后来和丁秀兰一起因公殉职。

“他们很忌讳‘非典’这个词,都隐晦地说成‘那个’。”吴如欣没有接受那位医生的建议去小医院治疗,而是坚持留在了人民医院,找人挤进了倒数第二张留观病床。她的名字也上了急诊科留观病房的黑板,后面写上了“肺炎”。4月17日转院之前的这22个人,有19个是“肺炎”,后来证明就是SA RS。

吴如欣的丈夫腰椎间盘突出,需要在这天上午11点之前去医院拍胸片和找医生。当时常用的口罩正好洗了,匆忙之间没去取备用口罩,后来路上又没有买到。吴如欣和丈夫进了骨科诊室,想完事之后快速离开,骨科的X光机却恰好坏了。她托人从医生通道直接进入放射科,特意想避开内科、挂号、交费和取药的大厅,她知道放射科离急诊科的门口并不远。

4月14日,吴如欣担心传染家人,决定去人民医院住院,急诊科医生的诊断仍旧是“肺炎”。当时一位高个子的主治医生穿着隔离服、戴着一副硕大的防护眼镜从隔离间出来,极力劝阻她在人民医院住院。“住在这儿,你不是也是了。”他对吴如欣说。当时还未承认在北京发现了SA RS,但他们都已经很清楚这句话的含义。

当时人民医院没有发热门诊,心脏、神经、肾脏、呼吸、消化等多系统的病人大多留在了拥挤的急诊科留观病房。据媒体后来报道,留观病房曾先后将两例尿毒症、一例血液病和一例脑血管病患者,转入肾内科和神经内科病房,后被诊断为SA RS并发。神经科主任、呼吸科医生和肾内科的护士都被感染。

医院的工作人员正在核对转院的车辆与人数,这时吴如欣的手上还输着液。“没人告诉我转院,我还在输液,怎么办?”她问。“拔掉!”工作人员答。她匆忙赶到护士站去拔针。

吴如欣说了声“来不及了”,一路小跑着去追赶救护车,慌乱中手背上的血也滴了一路

4月19日开始,吕厚山代表医院开始连续向上级反映问题,要求第一能够停诊,第二能把院内所有的病人转走,“实际上就是要封院”。

医护人员继续接连倒下。他们被送到急诊科东西通道东侧的医护人员SA R S病房隔离治疗,下午空闲一点的时候,其他医生护士都从病房另一侧隔着玻璃窗探视。那时丁秀兰已经戴上了呼吸机,护士们都知道戴呼吸机意味着什么,回来抱头痛哭。

人民医院的第二例SA R S确诊病人赵明,4月5日曾在这里的输液椅上度过一个晚上。

直到4月21日,卫生部才建立每日疫情发布制度。但第二天世卫组织来人民医院检查时,29位SA R S病人仍被装入两辆急救车在院外躲避,该院急诊科主任朱继红曾对媒体透露。蒋彦永也回忆,当时302医院、309医院把SA R S病人转送其他医院和临改旅馆,中日友好医院和协和医院也因为接到通知,只能把上报数字之外的病人装入救护车,配了医护人员在街上转。

从医生通道进入放射科的大门时,她无意识地吸了一大口气,“坏了”,她突然感觉肺里不好。“俄罗斯的消息说,抽烟、喝酒可以防非典。”她安慰似地告诉自己和丈夫说。丈夫后来出了医院就抽了三根烟,当天开始每顿饭都喝点白酒。当时,放射科里里外外都是病人,“屋里十多个人在照片子,屋外还排队等着十多个人,很反常,医护人员已经戴上了口罩”。

吴如欣提前为她的生活做了看似彻底的防护,厄运还是找到了缝隙

4月17日,天井病房终于被人民医院关闭。黑板上每转走一个病人,就划掉一个名字。22个名字,最后只剩吴如欣一个人的名字没有划掉,留在空荡荡的病房里,后来被央视的摄影师反复拍摄。在大规模转移病人的混乱中,只有摄影机捕捉到了这个拒不进天井病房的病人。央视《非典肆虐》的节目播出后,吴如欣的名字被广为人知,她的电话频繁响起。