“新寓言派”以流派的身份两度问鼎诺奖,未必意味诺贝尔文学奖对小说的评选尺度,较以往有根本性变革,但至少不再会盲目执著于故事性、多元文化、关注犹太人和前东欧人命运这些主题,诺奖对文学性的强调能不能高过对社会性话题、或简单的对题材突破的选择兴趣?也许,这正是历史提供给诺奖重振自己声望的一个机遇。至于会不会有乐观的结果出现?学院知识分子脑袋里的固执和天真……天知道!

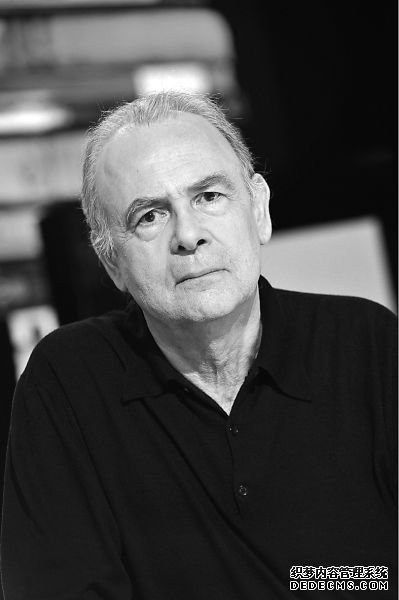

帕特里克·莫迪亚诺 CFP供图

Patrick Modiano,中国内地多译作“帕特里克·莫迪亚诺”。但Modiano这个姓氏,似乎还是译作“莫迪阿诺”在发音上更准确些。为了行文方便,本文权且从众。

2014年诺贝尔文学奖再度选中法国文学,并第二次颁给了“新寓言派”小说家—上次是勒克莱齐奥,这次是帕特里克·莫迪亚诺。就世界文学和欧洲小说范畴来讲,这未必称得上是“冷门”,却绝对是不大不小的一个惊艳。其中原委值得推敲。

犹太人身世,写纳粹占领年代欧洲人噩梦式生存环境下的恍惚感,对小说文体有着语言和叙事美学上的革新,在法国文坛享有颇高的声誉,作品具有诗意,呈现出一定的娱乐性和类型化写作特征,但大多数时候并没能大卖……这一切似乎都构成了诺奖青睐莫氏的理由。唯一的障碍,是他的新寓言派“师兄”勒克莱齐奥6年前已经得过一次诺奖,可是新寓言派作家彼此差异很大。勒克莱齐奥注重环境、绿色、唾弃当代文明弊端的创作母题,更接近掌门图尼埃尔,莫迪亚诺大部分小说的母题则集中于表达人在命运中的飘浮感,以及噩梦性的现实下主人公初醒的茫然与追问;勒克莱齐奥始终自认为是祖国毛里求斯的作家,莫迪亚诺则更像是普鲁斯特和西姆农风格的融合性传人(西姆农虽是比利时人,但其小说早已被法国现代以来的众多文豪所推崇),bt网页游戏,有着正统的法语风格。这样一来,障碍也就解除了。

至于村上春树,可以说村上小说的所有优点,莫迪亚诺的小说里都有。因为不写长篇,他还避开了村上驾驭厚幅长篇时所显露出的控制力短板。此外,他还没有村上畅销,这或许又会暗合瑞典文学院那种可笑的“精神道义”和仇俗心态。同为这两位作家多年的仰慕者,我个人觉得莫氏显然比村上的精英姿态更强烈一点。而且村上的流行和精英气稍逊,可能以后还会为自己诺奖的前景埋单,将来能不能争过自己的同胞石黑一雄都不好说,后者肯定更会为欧洲文化中心的评委们接纳。还有我们热爱的北岛—只要北岛继续入围,他都永远是汉语下一位诺奖得主的有力竞争者。但作为并不多产的作者,他跟莫迪亚诺,哪怕是昆德拉、村上这些作者比,肯定还是吃亏的。

“小说最重要的是讲故事”—这是18、19世纪的欧美小说家,今天美国、俄国相当一部分小说家,还有几乎所有的汉语小说作者一致信奉的一个律条。但当非虚构作品、新闻、影视这样同样具备故事讲述功能的文体和文艺,纷至沓来地出现在人们的眼前时,小说讲故事的目的何在,则显然成为检验一位小说家有无专业水准的重要提问。小说讲故事,不是为了编织故事本身,而是为了透过讲述故事这一行为,表达作者对世界的看法、对他所生活的时代与人间的思考。或许,“讲故事的人”,这一身份本身并不值得强调,需要强调的倒是一个人究竟为了什么,去投身到一个“用文字讲故事”的行业,并从此矢志不渝。在这方面,普鲁斯特、乔伊斯、巴别尔、福克纳、布尔加科夫、塞林格、马拉默德、鲁尔弗、品钦、“新寓言派”、马尔克斯、昆德拉、托马斯、库切、村上春树……这些诺奖或非诺奖作家,都给今人留下了殊途同归的启发。他们的追求,也指向了今后小说得以存活下去的唯一路径。“新寓言派”小说家们近年所获得的肯定和关注,证实了这一点。

按诺贝尔文学奖的颁奖成例,除了作为世界第一通行语言的英语以外,短时期里将奖授给同一种语言的都不多。新世纪以来,除了英语,也只有法语、德语和汉语。20世纪的情形也大体近似。

至于说授予同一个文学流派或同一大洲的文学运动,则更是罕见。意大利的隐秘派诗人萨瓦多尔·瓜西莫多(1959)和埃乌杰尼奥·蒙塔莱(1975)是同一个文学流派的作者,但两人获奖时间间隔了16年。分属不同流派但被统称为“拉美文学爆炸”主将的马尔克斯(1982)和略萨(2010)获奖相隔了28年。

帕特里克是法国犹太小说家,10岁写诗,几年后开始尝试写小说。17岁立志成为作家,雄心极大,并借助处女作主人公之口,表达了“想成为自普鲁斯特和塞利纳等之后最伟大的法国犹太作家”的意愿。并且为了突显自己是“法国‘二战’之子”的身份,把出生年从1947年改为了现在媒体笔下广为流传的1945年。他曾在索邦大学学习,但一年后就辍学写作去了。从1968年处女作《星形广场》开始,到1978年的《暗店街》,十年间已经基本拿遍了法国最主要的小说奖项。作为电影《拉孔布·吕西安》的合作编剧,他还帮另一个合作者、导演路易·马勒拿了一次奥斯卡最佳导演提名(没有获奖,但该片拿了1975年的英国电影学院奖)。他还给智利电影大师劳尔·鲁伊兹(导过《追忆似水年华》)的电影客串过演员,当过第53届戛纳奖评委(那一届姜文和杨德昌都获了奖)。有意思的是,内地少数推崇莫氏小说的翻译家和作家,这些年没有一个人指出他小说语言中明显的影像感。

跨语种但同属于近似小说美学的阿斯图里亚斯(1967)、马尔克斯(1982)、萨拉门戈(1998)、格拉斯(1999)、莫言(2012)貌似受宠,但前两位就间隔了15年,后两位则间隔了13年,除了说明魔幻小说美学生命力持久以外,也并没有看出分属于5个国家的5位得主受了诺奖多大照顾。基于这一点,“新寓言派”小说两位作者所获得的待遇,实在令人注目。

徐 江

为什么竟是帕特里克·莫迪亚诺

为什么又是“新寓言派”

更加需要说明的是,莫氏小说相对于另外两位被中国媒体广泛看好的作家米兰·昆德拉和村上春树,其优势几乎是覆盖性的。昆德拉移居法国后,几乎已被人视为法国作家,但其法国时期的新作趋于平庸,甚至比不上同样步入老境和衰退期的莫迪亚诺(以《午夜撞车》为例)。昆德拉小说中的一些母题,因冷战背景的消失,已经失效,而莫氏的犹太人境遇、二战、人生追问以及年轻人的迷惘,暂时还是全球精英文学界关注的焦点。昆氏对小说最突出的文体贡献是将政论引入叙事主流,但莫迪亚诺的影像式小说叙事注入得更加不着痕迹,他甚至还可以说是塞林格谢世后,世上仅存的不以塑造形象为目的、志在描摹人类特定阶段精神状态的小说家。这种追求的冒险之大,是普鲁斯特和塞利纳以来程度最甚的,其所有小说恪守中短篇幅的特点,往坏里说是能力不足(我就这么看),但从欣赏角度看又可视为一种美学坚持和冒险。