什么是全球史?

我想到今天为止,“全球史”发展有非常不同的模式,各种模式都有长足的进展,之所以有不同的模式,就在于不同的模式在整体考察人类历史的时候,它们的参照系,它们所选取的因素,它们用来作为解释的最主要的一些要素是非常不一样的。而这样一些要素,是从前那些更专门的、更细致的历史研究没法替代的。就好像望远镜永远不能替代显微镜,来帮助你看到微观世界一样,可是一直用显微镜来观察微观世界的话,你也不可能看到望远镜所能够看到的更广大的世界。所以我想这几十年来,“全球史”之所以开始在很多原来对它抱有疑虑的高度专业化的历史学家那里得到认可,开始赢得智力上的尊严,就在于它的确有了一些创造性的发展,有了一些重要的价值。

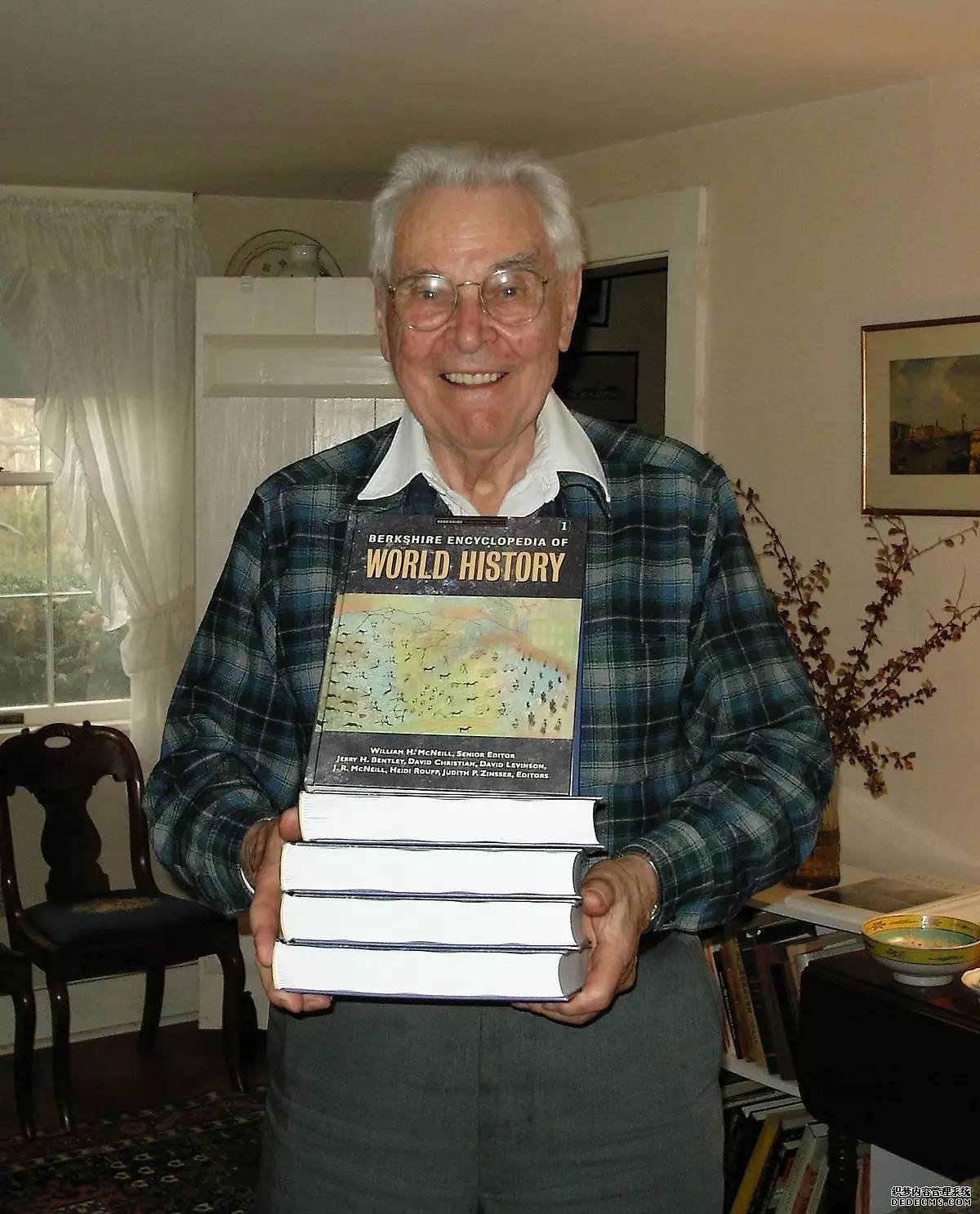

但是“全球史”也就是“新世界史”,作为一种史学思潮发展到欧洲、发展到非西方世界,包括中国这么广大的世界范围之后,出现了一些变化。实际上我们现在要说“全球史”,什么是“全球史”一下子很难讲清楚,因为很多人开始做“全球史”的时候,他们每个人从自己不同的学科背景出发,对“全球史”的理解和对“全球史”的写作都有不同的风格。“全球史”一开始出现,从它一产生并不意味着只有麦克尼尔这唯一一种模式,实际上与他同时代的也有另外几位很有影响的学者,他们的路子跟麦克尼尔路子是不一样的。比如与他同学校的学者马歇尔·霍奇森,是研究伊斯兰文明的,他也是“全球史”重要的奠基者之一。还有一位叫菲利普·D·柯丁,他写了一本书叫《世界历史上的跨文化贸易》,与他同时代的还有我们大家比较熟悉的《全球通史》的作者斯塔夫里阿诺斯。

前不久我在清华校内听到一位工科出身的教授说,现在学科分野越来越厉害,这件事挺麻烦的。他举例子说,你到医院,固然是头痛有管头的医生,脚痛有管脚的医生。如果你的手指头出了问题,你当然不能看口腔科医生。可现在情况是,处理不同的五个手指头的医生,最后都会不一样,因为每个手指头很不一样。历史学科有时候也变成了这样一种情形,一个学科内部,也变得隔行如隔山,人们之间可能互相不太了解。

刘文明:下面回到这本书,因为我们今天很重要的主题是“全球史”的书写,这本书也给我们一个很大的启示就是怎么去写“全球史”。历史书写在过去有一个传统叫作移情,你写历史人物和历史事件,要进入当时的状况下理解当时的世界,用这种方法才能写得好,你不能用现在的观点、价值观和经历去讲那个时候的事,所以移情在传统史学中是非常重要的一种方法。但是“全球史”兴起之后,这种方法不太管用了,因为他写的不是一个孤立的,个体的人和事件,它是从宏观视野讲有关联性的很多东西,从这个角度的移情怎么移,是非常困难的,往往有一种跨文化的障碍。尤其我们做外国史,你说我做非洲,我要理解非洲人,做美洲要理解美洲人,这是有一定文化障碍在里面的。“全球史”更是如此。麦克尼尔讲的是网络发展的历史,这是需要想象力的。所以“全球史”书写的想象力不同于我们过去移情的想象力,后者在某种意义上带有文学的色彩,是一种诗性的东西。那么“全球史”更多的需要一种关联性、逻辑性的想象,世界怎么从小范围的网络,发展成为大范围的、更加紧密的网络,这是需要想象的。麦克尼尔在这本书中对他过去《西方的兴起》的突破是什么呢?过去是以文明为单位,讲不同文明之间是相互互动的,而现在这本书里几乎放弃了以文明为单位,而是以关系为单位,研究的是关系,是网络关系。所以他这种研究方法也受到了社会学、人类学等其他学科的影响。这是这本书从方法论意义上对历史写作的启示。

比如1793年在美国费城发生了一次黄热病大流行,其原因是西班牙人从波多黎各殖民地跑到美国,把传染病带到了那里,而为什么他们会跑到美国?是因为在法国革命影响之下,殖民地造反,造反之后西班牙贵族逃跑,跑到美国去,把那个地方的疾病带到美国,造成美国费城黄热病大流行,死了很多人,这是从疾病角度来看。从关联性角度理解,一个事件是另外一个事件发生而导致的结果,我觉得这个是挺有意思的。马克思在《德意志意识形态》中就讲,德国的革命跟拿破仑时代的禁运有关系,由于对热带作物咖啡的禁运,没有咖啡喝了,导致一系列的反应,他把这种事件叫作世界历史性的事件。这个事件是微观的,但是具有世界历史性的意义,这也是做“全球史”微观研究很有意思的地方。

所以,“全球史”的出现,不是说一批人厌倦了我们只知道越来越小的历史,所以赶紧来做综合,来提一些大的问题,不再只给你描述某一个时代,人们在某一小块地方、某一个领域是怎么生活的,我来告诉你一个更大范围内人类生活总的面貌。不光是这样,还有新的视角,它使我们关注到影响人类生活的很多新的因素。“全球史”的发展,一方面它开拓了新的领域,发展出新的方法,另一方面也使我们看待过往传统历史的眼光产生了变化。我想到了我的清华同事、也是前辈师友的李伯重教授的一本新作《火枪与账簿》。这本书一方面非常好看,另一方面代表了最高的研究水平。比如他考察的时期是明清易代,说起明清易代,我们非常熟悉,会马上想起努尔哈赤、皇太极、多尔衮、吴三桂、陈圆圆、李自成、韦小宝,(笑)我们想到的是这样一些人。可是这本书里面讲的是什么问题呢?是说中国当时似乎是面临着巨大的危机,可是如果放开眼光来看,除了中国,在亚洲其他地方,包括南亚、东南亚,在欧洲的各个地方,在俄罗斯,在美洲,也都出现了普遍性的危机。为什么出现普遍性的危机?因为当时是北半球的第五次小冰河期,整个气候发生变化,平均气温降低了。平均气温降低就意味着,人们在原来的土地上无法生产出满足原来人口规模的食物,这时候,不管是什么人、采取什么举措,都注定了要在既定的这个大格局中来应对这种变化。又比如明清易代之际,发生了很多战事,如果你从“全球史”角度,从新的兵器的发展和使用以及在全球范围内的传播来看,对于具体战事的了解又会有不同之处。所以说,“新世界史”、“全球史”这几十年的发展提供的成果是多方面的,它不仅使得我们开始觉得,真的有可能从更宏观的角度把人类历史看作一个命运共同体,也使我们在观察过往,在关注无论是比较大、还是比较具体而细微的问题的时候,眼光会发生变化。而历史学的生命就在这儿,即便面对的是同样的事件、同样的材料,我们的眼光不一样,我们投射在它上面所看到的东西也都会不一样。所以从这样一个意义上来说,每一代人都有自己的历史学,就像克罗齐说的,一切历史都是当代史。

另外文明老师提到,传统历史学重视的是移情,对于“全球史”来说移情不重要了,这个我也赞成。为什么传统历史学重视的是移情,因为传统历史学主要的内容是政治史,而且这个政治史,主要是重要人物做出取舍和选择的历史,因此你关注的是项羽为什么不把刘邦干掉,荆轲最后为什么没有刺成秦王,你关注的是这样一些事。你关注的是这些事,你当然要设身处地地设想。无论是从古希腊的修昔底德还是从西汉的司马迁开始,一直到现在,历史学家都强调设身处地地替历史当事人做出选择,来代替他设想。可是历史学本身特别是现代历史学的发展是多元化的,可以有经济史、社会史、家庭史、心理史等等,他关注的可以是事件,可以是结构,他研究的方法可以是高度社会科学化的,甚至是采取自然科学的很多方法,它也可以仍然保留传统的政治史那样一些视角。所以在这个问题上,我倒觉得史无定法。或者说历史学有太多的方法,凡是各种人文社会科学能够采用的方法,历史学都不妨敞开自己的怀抱尽情的来学习,而不必因此担心它从此变得不是历史学了,它不会变得不是历史学了,它只会使其他别的学科更多地受到历史学的熏染,而变得多少开始具有历史学那样厚重的历史维度和时间维度。(刊发时有删节)

刘文明:“全球史”作为史学的一种思潮和流派,也为历史研究新增加了很多研究领域。大家都知道“全球史”是在全球化背景下兴起的,事实上全球化的很多问题也就成了全球史研究的对象,尤其是这些问题我们过去历史学界是不太注意的。比如,超越民族国家的一些国际组织,尤其是非政府组织,现在这种组织数量非常多。但是我们历史学界在过去对此几乎是很少涉及的,这种跨越国家边界的,不是政府行为的社会组织,它是怎么发展起来的?它怎么样影响到国际政治,影响到人们生活?这些都是历史研究很大的空间。大家知道在历史学之中,跟“全球史”还有一个并列的概念是跨国史,实际上跨国史在某种意义上说也是“全球史”的一个流派或分支。以入江昭为代表的跨国史研究,比较注重强调研究跨国的非政府组织,尤其是第二次世界大战以来,在整个全球化背景之下,国际组织的影响越来越大。实际上这种历史研究的领域我们过去是没有太注意到的,所以“全球史”的发展,实际上给历史学增加了很多新的东西。还有刚才彭刚老师提到的杰里·本特利,《新全球史》的作者,他很大的一个贡献是继承了麦克尼尔文明之间互动的观点,提出了跨文化互动的概念。从跨文化互动研究世界历史这个角度,我们过去也是不太注重的。不管我们过去做的文化交流史还是国际关系史,传统方法都是以国家为本位的做法,现在从全球史、跨文化角度来讲,不管是什么交往,你要关注的是互动双方不同文化背景所带来的影响,因为不同文化的人,对同样一个东西的理解是不一样的,包括商品流动,包括人员流动、技术传播、观念传播等等。实际上这是跨文化当中的本土化,这些东西在历史学研究当中要慢慢考虑进去,是对过去研究的一种补充。

所以“全球史”在众多历史学家推动之下,到现在已经是非常多元化了,还有一种趋势就是越来越微观化,我们现在可以看到各种各样微观的“全球史”,比如说写棉花、写土豆在世界范围内的传播,还有比如大卫·阿米蒂奇研究《独立宣言》的全球史,我们可以把“全球史”研究的理论和方法,运用到很细微的个案研究,这样就出现了微观视角的“全球史”,这种研究现在越来越多。可以说“全球史”的发展到现在是一个非常多元化的状态,也变成越来越具有可操作性的实证研究。当然,即便是研究小的问题,从宏大的视野和互动角度看问题,这个没变。麦克尼尔所开创的反欧洲中心论,从互动、整体的观点看问题,这些都没有变。

老麦克尼尔在他的宏观著述之外,有一本相对讨论比较专门问题的著作《瘟疫与人》,这里面讨论的很多问题,是接受传统训练的职业历史学家通常所不会注意的。为什么欧洲人到了美洲可以轻而易举地把印第安人赶走,变成主流人群,很大程度上靠的是他们带来的病毒。这在今天是常识了,可是几十年前并不是常识。比如《瘟疫与人》中专门谈到,西班牙殖民者不过六七百人,去打几百万的印第安土著,一开始一败涂地,结果后来他们带来的病毒,一夜之间使得墨西哥城陷入了可怕的瘟疫之中。印第安人的战斗力仿佛一夜之间损失了一大半,可是西班牙人却不受任何影响。因为病毒在适应它并产生了抗体的人群中,与在对病毒完全陌生的人群中,造成的结果大不一样。这样的一些因素是传统历史学从来没有考虑到的。比如刘文明教授刚才也提到的哥伦布交换,什么叫哥伦布交换?1492年哥伦布发现新大陆之后,新大陆和旧大陆之间,新世界和旧世界之间,人口在迁移,思想观念在传播,动、植物物种,病毒、瘟疫等等都在进行交换,这些交换产生了极其巨大的影响。比如现今我国南方有些地区的人非常能吃辣,但是在这之前中国是没有辣椒的;又比如说玉米、番薯、土豆这样一些原产于美洲的物种来到中国后,原来同样的单位面积能够产出的食物产量大大增加,而且原来被认为不适合种植小麦和水稻的坡地、半干旱地区也开始被重视,摩梭人才被赶到了泸沽湖边。我记得尼采说过一句话,大意是说整个世界发生变化,不是嘭的一声巨响,而是静悄悄的嘘的一声。我们以往习惯于关注战争、革命、政变等等这样一些仿佛对人类历史产生重大影响的戏剧性的场面,而真正影响人类生活面貌的某些东西,往往是在波澜不惊的状态下静静地发生的。就好像今天某些科学技术带来的变化,不声不响中却深刻地影响着人的生活方式。